Quelques jours après l’Armistice de juin 40, un car transportant des archives, qui m’avait ramassé sur la route, me dépose dans une ville du midi (2).

Dès que j’eu repris mes esprits, trouvé du travail, j’ai cherché des contacts pour faire quelque chose.

Ce furent d’abord des lycéens de bonne famille qui parlaient de De Gaulle. Bon. On allait au théâtre municipal les soirs de réunions pétainistes. Du poulailler, on lâchait des tracts et des boules puantes…

Non, il fallait trouver quelque chose de plus sérieux.

Arthur K. me fixa un rendez-vous, avec une jeune fille, qui se tiendrait sous l’horloge de la place E., à 12h35, Françoise A., des Jeunesses Communistes.

Nous nous sommes vus trois fois, une heure chaque fois, en nous promenant.

Elle m’a interrogé : ce que je voulais faire, ce que je pensais faire. Elle m’expliqué qui étaient les J.C., ce qu’ils voulaient.

- dois-je adhérer ?

- pas du tout ; tu veux travailler avec nous, on te prend !

- d’accord !

Elle m’a présenté à Petit-Marcel. Petit-Marcel m’a présenté à Pierre G. A nous trois, on formait un groupe, pas une cellule, un groupe de trois. Çà s’appelait un groupe. Les cellules, c’était les membres du Parti.

Je ne devais connaître personne d’autre. Je ne devais posséder aucun carnet d’adresse, ne garder aucune correspondance, aucune photo d’amis ou de connaissances. En cas d’arrestation, je devais nier, nier, NIER l’évidence même. Les consignes s’arrêtaient là.

Je le répète, on ne m’a jamais demandé d’adhérer.

Je voulais travailler, j’étais des leurs, à part entière.

Tous les trois, mon groupe, on se retrouvait dans un square, sur les berges du fleuve. Jamais dans un café. Interdit ! On sortait notre jeu d’échecs. Pierre et moi, on s’y absorbait profondément tandis que Petit-Marcel commentait la partie, c’est-à-dire faisait son exposé politique. Il était le responsable de notre groupe. Examen de la situation internationale, militaire, française, consignes de lutte du Parti contre l’occupant.

Je n’ai jamais entendu parler d’une demande de reparution légale de l’Humanité en zone occupée, ni d’un discours de François Billoux au procès de Léon Blum.

Des cadres du Parti, je n’ai connu que les noms de ceux qui cassaient des pierres pour le Transsaharien, au Sahara où le gouvernement de Vichy les avait déportés.

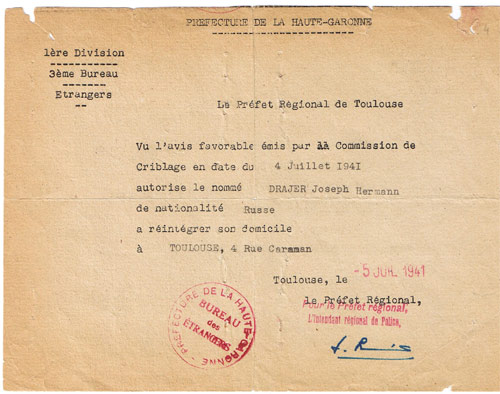

Le comité de ... criblage...

De temps en temps, chacun de nous, en se privant, apportait un saucisson, du pain d’épice, du chocolat… On ficelait un paquet qu’on envoyait au Transsaharien.

A chaque réunion, et dès cette époque là, la lutte armée contre l’occupant était évoquée.

Après l’exposé politique, Petit-Marcel donnait la consigne de travail pour la semaine : distribution de tracts dans les boîtes à lettres (parfois, on nous donnait un seul exemplaire et il fallait se débrouiller pour en faire tirer quelques centaines…), collage de papillons, inscriptions sur les murs.

Il y eut des moments drôles… Pour renforcer la répression, Vichy avait recruté de jeunes policiers inexpérimentés. Ils patrouillaient, deux par deux, en civil. Mais on les avait gratifiés de gros godillots de l’armée, cloutés, et on les entendait venir à cinq cents mètres, dans le silence de la nuit.

Un soir, une femme qui m’avait vu glisser un tract dans sa boîte à lettres s’est mise à hurler à sa fenêtre :

- Au voleur ! Au voleur !

Jamais sur un stade, en petite tenue, je n’ai couru aussi vite un cent mètres !

Un autre travail nécessitait des vélos. Chacun le sien. Le premier fonçait devant, pour voir si la voie était libre. Le second suivait derrière, un pavé dans sa musette. Il le lançait, en passant, dans la vitrine de la permanence à l’enseigne de la francisque. Tous deux pédalions comme des dingues, dans une direction opposée. Rendez-vous avait été pris, une heure plus tard, dans un autre quartier, pour s’assurer qu’on était intacts, comme après chaque action menée séparément. Juste une poignée de mains. Pierre et moi, on rentrait chacun chez soi. Petit-Marcel allait faire son rapport à un quatrième que je n’ai jamais connu. Même cérémonial, après chaque action.

C’était déjà plus sérieux que les boules puantes.

Je n’ai fait que des bricoles. Mais ayant aussi comme mission de collecter des fonds auprès des particuliers supposés anti-pétainistes, je fus très vite connu de trop de gens pour une petite ville de province. En peu de temps, j’étais, comme on dit, grillé. Petit-Marcel convint que je devais changer d’air, quitter la ville.

Et çà, Monsieur Bernard-Henri Lévy, c’était avant. Avant l’entrée en guerre des nazis contre les russes.

Je n’ai jamais revu Petit-Marcel et son éternel sourire, ni Pierre G. et son regard sombre. Ils ont payé de leur vie.

Et sur combien de groupes de trois il n’en n’est resté qu’un ?

Alors, vous comprenez, çà fait mal d’entendre ergoter sur les dates, les prises de position de tel ou tel autre !

(2) Toulouse